Enceintes présumées – Reynaud 1998

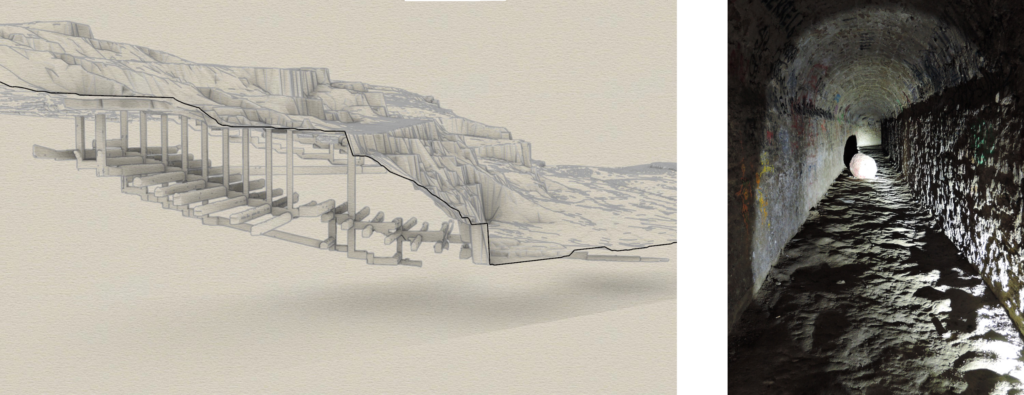

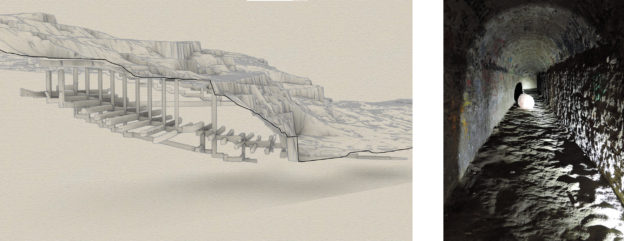

La cité de Lugdunum fut fondée sur la colline qui prendra le nom de Fourvière. Ses quartiers ont occupé tout l’espace de cette colline en s’étendant jusqu’à Saint Just, Loyasse et La Sarra. Dès l’Antiquité, une enceinte aurait protégé toute cette surface, même si son tracé global n’est pas tout à fait avéré; les opérations d’archéologie préventive permettent néanmoins d’améliorer la connaissance de l’enceinte antique. Il semble réaliste que le privilège d’avoir une enceinte ait été octroyé à Lyon, de par son statut de colonie romaine, à l’instar de Nîmes, par exemple. De même, certains indices textuels laissent supposer l’existence d’une muraille protectrice : par exemple Grégoire de Tours, en parlant de l’église Saint-Irénée, la situe « à proximité extérieure des murs« . Mais le relief très particulier de Lyon et la présence de deux cours d’eau majeurs rend difficile la restitution possible de l’enceinte…

Découvertes marquantes ces dernières années, les fouilles de la place Abbé Larue en 2012 et 2014 ont permis de mettre au jour des restes d’une muraille défensive gallo romaine comprenant un solide mur de 1,9 m d’epaiseur ainsi que les restes d’une tour.

Encore plus étonnant, les fouilles de la place Abbé Larue révélèrent la présence plus ancienne d’un ouvrage de défense gaulois : le murus gallicus. Ce type d’ouvrage défensif gaulois est généralement lié à la présence un oppidum : le secteur des Farges aurait-il donc été occupé de manière significative avant même la création de Lugdunum en 43 av. J.C.? La vocation défensive de ce lieu semble donc avoir traversé le temps, puisque l’enceinte du XIX ème siècle était encore sensiblement au même emplacement… Continuer la lecture →